Giulio Riga(1), Paolo Balocchi(2)

Riassunto: il Bollettino sismico vuole raccogliere

le informazioni relative all'attività sismica nazionale per l'anno 2014,

individuando anche quelle aree del territorio che sono state più soggette a

terremoti. Infatti ad un'analisi della sismicità alla scala nazionale, è stata

aggiunta l'analisi della sismicità di 19 sequenze, individuate sulla base del

numero di eventi rilevati nel periodo del 2014 e sulle caratteristiche

sismotettoniche dell’area. I dati ricavati dal database ISIDe e NEIC, sono

stati analizzati con due approcci differenti. Il primo riguarda lo studio

statistico con cui è stato possibile rappresentare la variazione della

sismicità dell'area interessata mediante grafici. Il secondo, di carattere

previsionale è basato sui processi di preparazione e di iniziazione che

conducono a grandi terremoti come bombe sismiche, anomalie, microstrutture

evolutive, focalizzazione. Attraverso la descrizione della distribuzione dei

sismi alla scala nazionale, è possibile definire un maggiore grado di

pericolosità sismica per le regioni meridionali, rispetto a quelle

settentrionali.

1) Geologo, ricercatore del GeoResearch Center Italy – GeoBlog (sito internet: www.georcit.blogspot.com; mail: giulio.riga@tin.it);

2) Geologo,

ricercatore del GeoResearch Center Italy – GeoBlog;

____________________________________

GeoResearch Center Italy - GeoBlog, 4 (2015), ISSN: 2240-7847.

Introduzione

| |

|

I dati

sismologici utilizzati sono quelli ricavati dai cataloghi ISIDe (INGV, 2014) e NEIC (USGS,

2014)

previa selezione dei range di

profondità ipocentrale e dei valori di magnitudo.

Le

analisi sono state condotte attraverso due distinti approcci: il primo, di

carattere statistico, ha permesso di elaborare grafici rappresentanti la

variazione della sismicità nel corso dell’anno considerato; l’altro, di

carattere previsionale è basato sui processi di

preparazione e di iniziazione

che conducono a grandi terremoti come bombe

sismiche (Riga, 2013), anomalie, microstrutture evolutive,

focalizzazione, ecc..

|

| Tabella 1: Elenco delle sequenze sismiche. |

I

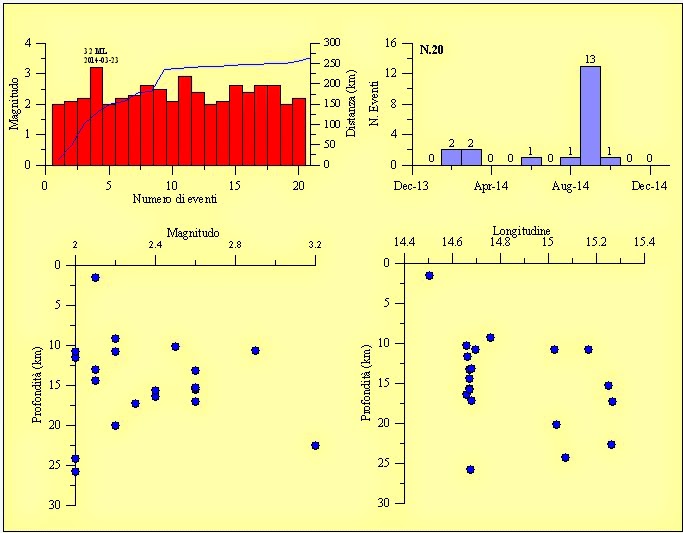

risultati ottenuti sono stati rappresentati attraverso i seguenti grafici:

- Sequenza

sismica (valori della magnitudo-numero progressivo di eventi) e Distanza

fra gli epicentri (distanza-numero progressivo di eventi);

- Numero di

eventi (scala temporale annuale, mensile);

- Distribuzione

della magnitudo in funzione della profondità (profondità-magnitudo);

- Sezione

sismologica (profondità-latitudine/longitudine).

Le sequenze individuate e analizzate (fig. 1) sono elencate nella tabella 1.

Viene

analizzata da prima, la sismicità dell'Italia su scala nazionale e

successivamente vengono prese in

considerazione 19 sequenze sismiche che nel 2014 hanno interessato il nostro

territorio.

Sequenza sismica dell'Italia

| |

|

Evoluzione temporale delle

registrazioni sismiche in Italia nel 2014 (fig.

2),

mostra più eventi di magnitudo ≥4.0 Mw, seguiti da fasi di assestamento che si

sono sviluppate con velocità diversa nel tempo e con un numero di eventi molto

variabile.

Quasi tutte le scosse più energetiche

sono state precedute da una focalizzazione degli epicentri ed in alcuni casi da

un foreshock.

La scossa più forte (4.7 Mw) è stata

registrata il 5 maggio in Bosnia ed Erzegovina, mentre in Italia l’evento più

energetico è stato di magnitudo 4.3 Mw.

Il grafico del numero di eventi mensili

mostra un aumento graduale del numero di terremoti registrati, con un picco

di 32 eventi nel mese di dicembre.

|

| Figura 3: Grafico della sequenza sismica a scala nazionale. |

Considerazioni: la fig. 3

mostra la sequenza sismica dell’Italia dal 1900 al 2014 ricostruita utilizzando

i dati degli archivi ISIDe (INGV, 2014) e NEIC (USGS, 2014). La sequenza

inizia con i due forti terremoti del 1905-1908 seguiti da una lunga fase di

assestamento caratterizzata da molti eventi di magnitudo ≥ 6.3 Mw.

Nella finestra

temporale di breve periodo si sta sviluppando un’anomalia sismica simile a

quella che ha preceduto il terremoto dell’Aquila, ma molto più ampia.

A

questa anomalia è associata una prima scossa di magnitudo 5.0-5.2 Mw con

estensione fino a 5.6 Mw ed una successiva più forte (la magnitudo di questa

seconda scossa può essere definita dopo aver classificato la prima).

Sequenza sismica delle Alpi Cozie

|

| Figura 4: Grafici della sequenza sismica delle Alpi Cozie. |

Dopo,

la sequenza sismica è entrata in una fase di accumulo di energia caratterizzata

da eventi di magnitudo non superiore a 3.6 ML.

La

curva delle distanze cumulate degli epicentri non evidenzia nessuna

focalizzazione prima del terremoto più energetico.

Nel

corso della prima parte del 2014, il numero di terremoti mensili è aumentato

gradualmente raggiungendo un valore di 15 eventi nel mese di aprile, per poi

diminuire fino al mese di ottobre e risalire nuovamente fino a segnare un

valore massimo nel mese di dicembre (16 eventi).

La

sezione sismologica mostra uno strato sismogenetico che arriva alla profondità

di 15 km circa, al cui interno si evidenzia una superficie efficace a 9-10 km

di profondità. Tale strato mostra eventi sismici di magnitudo non troppo elevata, generalmente

inferiore a 4.0 M, con un solo evento superiore alla magnitudo 4.5. Lo strato

sismogenetico inferiore che si estende fino alla profondità di 70 km, mostra

una sismicità con magnitudo più bassa.

Considerazioni: la sequenza sismica, nella finestra temporale di breve

periodo, mostra un livello sismico critico (soglia sismica) posto a 4.8 ML,

mentre la magnitudo massima dinamica dell’area è di 5.6 ML circa.

Sequenza sismica del lago di Garda

|

Figura 5: Grafici della sequenza sismica del Lago di

Garda.

|

Il

sisma più energetico è inserito in una fase di rilascio di energia di breve

periodo che si è attivata all’inizio del 2014 ed è caratterizzata da un basso

numero di eventi (19 terremoti).

Il grafico di medio periodo mostra un sisma di magnitudo 4.8 Mw

registrato il 24 novembre del 2004, al quale è seguita una fase di accumulo di

energia, che è ancora in atto.

La sezione sismologica evidenzia uno strato sismogenetico che si

estende sino alla profondità di 13 km circa, e una superficie efficacie intorno

ai 5 km. Tale strato mostra una sismicità di bassa magnitudo, dove l'evento più

rilevante è quello di magnitudo 3.6 ML accaduto il 28 agosto alla profondità di

10 km circa. Lo strato sismogenetico più profondo mostra una scarsa sismicità

con un unico evento di bassa magnitudo.

Considerazioni: nel

breve periodo sulla sequenza si individua un livello sismico critico posto a

4.0 ML, mentre la magnitudo massima dinamica dell’area è di 5.7 ML.

Sequenza sismica del Friuli

|

| Figura 6: Grafici della sequenza sismica del Friuli. |

conclusione. Il sisma è stato preceduto da una diminuzione della

pendenza della curva cumulata delle distanze epicentrali. Il grafico del numero

mensile di scosse mostra, dopo il massimo del mese di marzo e fino alla fine

del 2014, una graduale diminuzione.

La sezione sismologica

evidenzia lo strato

sismogenetico che si

estende fino alla profondità di 12-13 km, con una prima

superficie efficace a 4 km circa, ed una seconda superficie a 10 km. La

sismicità in funzione della profondità mette in evidenza come la seconda superficie abbia

generato terremoti di magnitudo 3.4 ML, come quello

del 29 maggio. La prima superficie mostra un potenziale sismico inferiore con

sismicità di magnitudo 2.8-2.9 ML.

Considerazioni: il

livello sismico critico della sequenza è posto a 4.8 ML, mentre la magnitudo

massima dinamica attuale è di circa 5.9 ML.

Nel breve periodo è attesa un'attivazione di una fase di rilascio

di energia con scosse iniziali sotto il valore di magnitudo 4.2 ML. Il range critico della sequenza sismica è

di 4.2-4.8 ML, mentre la magnitudo

massima dell’area è maggiore di 5.8 ML.

Sequenza sismica della Pianura Padana

|

| Figura 7: Grafici della sequenza sismica della Pianura Padana. |

Dopo l’evento sismico più energetico, la fase di assestamento che

è seguita si presenta composta di numerose scosse di cui due di magnitudo 3.6

ML.

L’analisi del grafico delle distanze cumulate degli epicentri

mostra una breve focalizzazione (5 scosse) poco prima della scossa più

energetica, mentre il grafico del numero di eventi mensili evidenzia un picco

nel mese di settembre generato dalle repliche seguite al sisma del 7 settembre.

La sezione

sismologica evidenzia lo

strato sismogenetico con maggiore

sismicità entro i primi

10 km di profondità, e uno strato sottostante di

minore sismicità, che si estende fino

ai 40 km. Dalla distribuzione degli ipocentri è

possibile individuare una superficie efficace a 10 km, che ha sviluppato

terremoti di magnitudo inferiori a 4.0 ML. L'evento maggiore di magnitudo 4.1

ML a 10 km di profondità si è verificato il giorno 7 settembre. Pochi eventi sparsi, di bassa magnitudo, sono presenti

nello strato sismogenetico sottostante, che si estende

fino ai 80 km circa.

Considerazioni: nel breve periodo sulla sequenza è presente un livello

sismico critico di magnitudo posto a 4.2 ML, mentre la magnitudo massima

dinamica è di circa 5.0 ML.

Sequenza sismica dell'Emilia

|

| Figura 8: Grafici della sequenza sismica dell’Emilia. |

Il

numero di scosse registrate nel 2014 è stato molto basso (17 eventi), mentre il grafico delle distanze cumulate

degli epicentri mostra una diminuzione della pendenza poco prima della scossa

di 3.2 ML registrata il 12 dicembre.

La sezione

sismologica mostra uno

strato sismogenetico che

si estende fino

alla profondità di circa

10 km circa. Al di sotto è

presente uno strato con sismicità ridotta che si estende fino alla profondità di 40 km circa. Gli ipocentri

evidenziano una netta concentrazione lungo una superficie efficace a 5 km di

profondità, dove gli eventi registrati mostrano una magnitudo inferiore a 3.2

ML.

Considerazioni: la prima scossa associata a questa nuova fase di

rilascio di energia è stata di 3.2MlL registrata il 12 dicembre del 2014, alla

quale ora è attiva una fase di assestamento caratterizzata da uno schema

evolutivo che ha come livello sismico critico un valore di 4.0 ML ed una

magnitudo massima dinamica di 5.3 ML.

Sequenza sismica della Garfagnana

|

| Figura 9: Grafici della sequenza sismica della Garfagnana. |

Lo schema

evolutivo complessivo mostra un livello critico posto a 4.5 ML, mentre la

magnitudo massima dinamica dell’area è di 5.4 ML.

La sezione

sismologica mostra uno

strato sismogenetico nei

primi 15 km di

profondità, con una maggiore sismicità, ed

un secondo strato

sismogenetico, con minore sismicità

che si estende fino

ai 40 km

circa. Il terremoto di magnitudo

maggiore (4.1 Mw) si è verificato in data 7 settembre alla

profondità di 15 km circa.

Considerazioni: nel breve periodo questa sequenza deve essere seguita

con molta attenzione, in particolare se sarà registrata una scossa di magnitudo

prossima al livello critico.

Sequenza sismica di Gubbio – Adriatico centro settentrionale

|

Figura 10: Grafici della sequenza sismica di

Gubbio-Adriatico

centro settentrionale.

|

L’andamento

dei valori di magnitudo mostra già dal mese di aprile, l’inizio di una fase di

rilascio di energia di breve periodo caratterizzata da un primo evento di

magnitudo 4.0 Mw registrato il 19 dicembre.

La

scossa è stata preceduta da una diminuzione della pendenza della curva delle

distanze epicentrali fin dal mese di ottobre. Il grafico del numero di eventi

mostra un andamento decrescente fino il mese di novembre e poi, un picco di 242

scosse nel mese di dicembre molte delle quali associate alla fase di

assestamento seguita all’evento più energetico registrato.

La

sezione sismologica mostra uno strato sismogenetico di spessore variabile di

10-15 km (Mirabella e al.,

2007; Balocchi, Lupoli, 2015), che

ha sviluppato una maggiore sismicità, con l'evento di magnitudo maggiore del 19

dicembre fino a 10 km di profondità. Un secondo strato più profondo, si estende fino alla profondità di

40 km e ha sviluppato una sismicità con magnitudo inferiore a 4.0 ML. Al di

sotto sono presenti pochi terremoti di bassa magnitudo. In base alla

distribuzione degli ipocentri è possibile identificare

una superficie efficace a 10 km.

Considerazioni: lo schema

evolutivo della sequenza sismica rimane positivo per i prossimi mesi durante i

quali occorre monitorare con attenzione il livello sismico critico di 3.8 ML e

la sua estensione di 4.0 ML.

Una

scossa di magnitudo 3.8-4.0 ML può attivare una fase di rilascio di energia con

target finale nel range di 4.7-5.4

ML.

Sequenza sismica del Frosinone-L'Aquila

|

| Figura 11: Grafici della sequenza sismica di Frosinone-L’Aquila. |

L’epicentro

di questa scossa è stato ubicato sul settore orientale dell’area sismica

analizzata poco ad est dell’epicentro del terremoto del 20 gennaio.

I due

eventi più energetici registrati nel corso del 2014 fanno parte della fase di

assestamento che si è attivata dopo il terremoto del 29 dicembre del 2013 di

magnitudo 5.0 ML e può essere classificato come un aftershock “caratteristico”

di tale fase, in quanto si colloca in prima posizione.

Il

grafico delle distanze epicentrali evidenzia un breve appiattimento della curva

poco prima dell’evento più energetico, mentre il grafico del numero di eventi

mensili mostra un andamento decrescente fino il mese di dicembre.

La sezione

sismologica mostra uno

strato sismogenetico che

si estende fino

alla profondità di circa 25 km circa, con una sismicità che si concentra

maggiormente a 10 km. L'evento di magnitudo maggiore 4.2 ML si è verificato il

giorno 20 gennaio alla profondità di 5 km circa.

Considerazioni: il livello critico di questa sequenza è posto a 3.5 ML,

mentre la magnitudo massima dinamica dell’area è di circa 5.2 ML.

Sequenza sismica del Gargano

|

| Figura 12: Grafici della sequenza sismica del Gargano. |

L’evento

è inserito in una fase di assestamento che si è attivata dopo il terremoto del

12 agosto del 2012 di magnitudo 4.2 ML. La curva cumulata delle distanze

epicentrali mostra un appiattimento temporaneo iniziato nel mese di novembre

che fino ad ora non è stato seguito da eventi energetici.

I valori di magnitudo, come sopra riferito, sono inseriti in una

fase di assestamento che si sta sviluppando con una bassa velocità.

La

sezione sismologica mostra uno strato sismogenetico dello spessore di 40 km,

che ha sviluppato una maggiore sismicità nei primi 10 km, dove viene

individuata una prima possibile superficie efficace. L'evento di magnitudo

maggiore (4.2 ML) è localizzato alla profondità di 20 km circa, in

corrispondenza di una probabile, seconda superficie efficace. Uno strato più profondo va dai 60 agli 80 km di profondità,

ed ha sviluppato una sismicità di bassa magnitudo, generalmente inferiore ai

3.0 ML. Sembra presente uno strato asismico dai 40 ai 60 km circa.

Considerazioni: nel

breve termine, è possibile qualche evento di magnitudo fino al livello

sismico critico posto a 4.2 ML. La magnitudo

massima dinamica dell’area è di 5.1 ML.

Sequenza sismica del Beneventano

|

| Figura 13: Grafici della sequenza sismica di Beneventano. |

A partire dal mese di marzo la curva cumulata delle distanze epicentrali evidenzia una

diminuzione dell’inclinazione che necessita un attento monitoraggio nel breve

periodo.

La sezione

sismologica mostra uno strato più superficiale di bassa

magnitudo, rappresentato da un evento. La sismicità si concentra maggiormente

alla profondità compresa tra i 10 e i 25 km circa. All'interno di questo

spessore si sono sviluppati terremoti di bassa magnitudo con l'evento maggiore

di 3.2 ML alla profondità di 25 km circa. Il resto dello strato sismogenetico

mostra una sismicità di bassa magnitudo.

Considerazioni: nello

schema di sviluppo attuale della sequenza è presente una microstruttura

(raggruppamento di eventi) che anticipa l’avvio di una fase di rilascio di

energia avente un primo target

a 3.7 ML ed un livello critico posto a 4.6 ML. E’ necessario monitorare la

sequenza se si verifica un terremoto di magnitudo nel range 3.7-4.6 ML. La magnitudo

massima dinamica dell’area analizzata è di 7.1 ML.

Sequenza sismica dell'Irpinia

|

| Figura 14: Grafici della sequenza sismica dell’Irpinia. |

Nella

parte finale del grafico si nota l’evento di magnitudo 4.0 Mw registrato il 14

dicembre, preceduto da una forte diminuzione della curva cumulata delle

distanze epicentrali e seguito da una fase di assestamento ancora in atto.

Il

numero totale di terremoti registrati nel corso dell’anno è stato di 66 con un

massimo di 20 sismi nel mese di agosto. Nella

sequenza sismica di medio periodo, il terremoto del 14 dicembre è inserito in

una fase di rilascio di energia caratterizzata da eventi di magnitudo non

superiore a 4.0 ML.

La sezione sismologica mette in evidenza uno

strato sismogenetico che si estende fino alla profondità di circa 25 km, con una superficie posta ad

una profondità efficace di 10 km circa. Tale superficie ha sviluppato una

sismicità di magnitudo inferiore a 4.0 ML. L'evento maggiore si è verificato il

14 dicembre alla profondità superiore ai 300 km.

Considerazioni: nel

breve periodo sono attese scosse sotto il livello sismico critico di magnitudo

4.4 ML. I terremoti di magnitudo compresa nel range 3.8-4.4 ML devono essere seguiti con molta attenzione durante

la fase di assestamento, in particolare se la velocità di sviluppo della

sequenza è molto veloce. La magnitudo massima dinamica dell’area analizzata è

di 5.7 ML.

Sequenza sismica del Pollino – Piani di Sibari

|

| Figura 15: Grafici della sequenza sismica del Pollino-Piana di Sibari. |

L’evento è stato preceduto da una diminuzione della pendenza della

curva cumulata delle distanze epicentrali terminata alla fine del mese di

agosto.

In seguito, la veloce fase di assestamento che si è attivata, ha

portato i valori di magnitudo nel range di oscillazione di 3.0-3.2 ML. Nel corso

dell’anno sono stati registrati 71 eventi sismici con un picco nel mese di

agosto.

La sezione sismologica evidenzia uno strato sismogenetico che si

estende fino alla profondità di

circa 20 km. Sono

presenti terremoti di bassa magnitudo, localizzati alla profondità di

100 km circa. Dalla distribuzione

ipocentrale è possibile

individuare una superficie efficace alla profondità di 10

km, che sviluppa terremoti di magnitudo variabile e fino a 4.0 Mw, come quello

del 6 giugno.

Considerazioni: la

situazione evolutiva della sequenza (Balocchi, 2012b) per il 2015 appare condizionata dal livello sismico

critico dinamico di 4.4 ML che rappresenta lo spartiacque tra la fase di

assestamento in atto e l’avvio di una nuova fase di rilascio di energia con

target dinamico finale di 5.1 ML.

Sequenza sismica della Sila – Valle del Crati

|

Figura 16: Grafici della sequenza sismica della Sila-Valle

del Crati.

|

Il

grafico dei valori di magnitudo evidenzia un foreshock di magnitudo 4.3

Mw registrato il 28 dicembre, al quale è eseguita una fase di assestamento

ancora in atto, che fino ad ora non ha generato il primo aftershock più

energetico.

La

curva cumulata delle distanze epicentrali evidenzia una diminuzione della

pendenza nel mese di ottobre.

La

sezione sismologica mostra uno strato sismogenetico dai 5 ai 25 km di

profondità. Al di sotto è presente un unico evento sismico di bassa magnitudo e

localizzato alla profondità di circa 60 km. Dalla distribuzione ipocentrale

è possibile individuare una superficie

efficace alla profondità di 10 km, che ha sviluppato terremoti di bassa magnitudo e solo alcuni superiori a 3.0 ML. L'evento di magnitudo

maggiore (4.3 Mw) si è verificato il 28 dicembre alla profondità di 11 km

circa.

Considerazioni: dopo l’ultimo evento più energetico del mese di

dicembre, i valori di magnitudo si sono portati a ridosso del primo livello

sismico posto a 4.5 ML facendo prevedere un aumento dei valori nel breve/medio

periodo. E' possibile, infatti, l’accadimento di un evento sismico molto

energetico. Segnali negativi arriveranno dal superamento del primo livello

sismico ed in particolare dall’accadimento di

un evento sismico di magnitudo 5.0-5.6 ML. La magnitudo massima dinamica

dell’area è di circa 7.0 ML.

Sequenza sismica dello Stretto di Catanzaro

|

Figura 17: Grafici della sequenza sismica dello Stretto di

Catanzaro.

|

L’evento

è stato preceduto da una diminuzione della pendenza della curva cumulata delle

distanze epicentrali.

La

sequenza sismica che va dal 1985 al

2014, mostra un solo evento energetico di magnitudo 4.3 Mw registrato il 15

ottobre del 2010 al quale è seguita una lenta fase di assestamento che si è

completata nel mese di aprile del 2014.

La

sezione sismologica mostra una sismicità abbastanza regolare, senza una

suddivisione in strati sismogenetici. Si può comunque evidenziare una superficie efficace intorno ai 10 km di profondità.

Tale superficie mostra una sismicità di bassa magnitudo, mentre terremoti più

energetici (3,0 ML) si sviluppano intorno alla profondità

di 40 km circa. La sismicità più profonda sempre di bassa magnitudo è legata

alla subduzione della litosfera ionica che scende al di sotto della Calabria.

Considerazioni: nel breve periodo sono attese scosse di magnitudo nel range 3.2-4.0 ML con estensione fino a

4.3 ML. Occorre monitorare con molta attenzione il range sismico critico di 4.3-5.2 ML. L’accadimento di una scossa in

questo intervallo di valori di magnitudo può avviare una fase di rilascio di

energia molto importante. La magnitudo massima dinamica dell’area è maggiore di

7.0 ML.

Sequenza sismica del Presila Crotonese – Mar Ionio

|

Figura 18: Grafici della sequenza sismica del Presila

Crotonese-Mar

Ionio.

|

I

pochi eventi sismici nella sezione sismologica non mettono in evidenza la

struttura sismogenetica. Si può notare comunque la presenza di terremoti

profondi (60-100 km) di magnitudo 4.7 Mw, mentre i terremoti più superficiali mostrano una

energia più bassa.

Considerazioni: una caratteristica dei terremoti Calabresi di media

magnitudo è rappresentata dalla lentezza di sviluppo della fase di

assestamento. Per tale caratteristica, nella struttura evolutiva della fase di

assestamento che si è attivata dopo l’evento del 5 aprile del 2014. E' assente

una scossa di magnitudo di circa 4.1 Mw necessaria per chiudere il primo ciclo

di assestamento. La magnitudo massima dinamica dell’area è di circa 5.5 M,

mentre il primo livello sismico critico è posto a 4.7 ML.

Sequenza sismica dello Stretto di Messina-Calabria meridionale

|

Figura 19: Grafici della sequenza sismica dello Stretto di Messina-

Calabria meridionale.

|

Il

numero di eventi mensili dopo il massimo del mese di febbraio è andato

gradualmente diminuendo, mentre la curva cumulata delle distanze mostra un

appiattimento iniziale al quale non sono seguiti eventi energetici ed un

successivo aumento costante della pendenza.

Tutta

la sequenza del 2014 è inserita nella fase di assestamento che si è attivata

dopo l’evento di 4.5 Mw del 28 agosto del 2012 registrato alla profondità di

48.9 km e caratterizzata da due aftershock

di magnitudo 4.4 Mw e 4.0 ML registrati rispettivamente il 24 marzo del 2012 e

il 23 dicembre del 2013.

La

sezione sismologica mostra uno strato sismogenetico, di bassa magnitudo, che si

estende fino alla profondità di 80 km circa. Al di sotto è presente uno

successivo, sempre di bassa magnitudo, che si estende dalla profondità di 100

km fino 170 km circa. L'evento più energetico (4.4 Mw) si è registrato alla

profondità di 140 km, all'interno dello strato sismogenetico più profondo.

Considerazioni: nel breve periodo è prevista una continuazione della

fase di assestamento in atto con scosse di magnitudo ≤4.0 ML. Il livello

critico di questa sequenza è posto a 4.5 ML, mentre la magnitudo massima

dinamica è di 6.2 ML.

L'accadimento

di una scossa nel range di 4.0-4.5 ML può rappresentare un segnale di inizio di

una fase di rilascio di energia con target finale abbastanza elevato. La

magnitudo massima dinamica dell’area è di 6.2 ML.

Sequenza sismica di Milazzo-Monti Nebrodi

|

Figura 20: Grafici della sequenza sismica di Milazzo-Monti

Nebrodi.

|

La

sezione sismologica mostra uno strato sismogenetico di 50 km circa di

profondità. Al di sotto è presente uno strato più profondo che va dai 100 ai

250 km. Tale sismicità profonda con eventi di magnitudo minore a 3.5, è legata

alla piastra in subduzione. La zona asismica può essere dovuto ad uno

scollamento (detachment) della

piastra in subduzione. Dalla distribuzione ipocentrale è possibile individuare una superficie efficace

alla profondità di 10 km, e una più profonda e meno regolare della precedente,

a 25-30 km circa.

Considerazioni: la

struttura evolutiva di medio periodo della sequenza sismica mostra una lunga

fase di accumulo di energia caratterizzata da eventi di magnitudo non superiore

a 4.6 Mw. Nel breve periodo sono attese scosse di magnitudo inferiore a 4.3 Mw.

L’accadimento di una scossa nel range

4.5-4.9 Mw può indicare l’inizio di una fase di rilascio di energia molto

importante. La magnitudo massima dinamica dell’area è di 5.9 ML.

Sequenza sismica di

Palermo – Sicilia occidentale

|

Figura 21: Grafici della sequenza sismica di

Palermo-Sicilia

occidentale. |

La

sezione sismologica mostra uno strato sismogenetico dello spessore di 10 km

circa, dove gli ipocentri sono distribuiti con regolarità. Al di sotto sono

presenti diversi eventi distribuiti in modo irregolare. Dalla distribuzione

ipocentrale è possibile individuare una

superficie efficace alla profondità di 10 km, che ha sviluppato terremoti di

bassa magnitudo, mentre i terremoti più energetici si ritrovano alla profondità

di 5 km.

Considerazioni: lo

schema evolutivo di questa sequenza sismica presenta una chiara fase di

accumulo di energia, che per ora non ha dato luogo a fasi di rilascio di

energia di breve periodo caratterizzate da eventi forti.

Il livello sismico critico si individua a 4.3 Mw, mentre la

magnitudo massima dinamica dell’area è di 6.2 Mw. Nella parte finale del grafico dei valori

di magnitudo è presente un’anomalia alla quale è

associata una scossa di magnitudo superiore al livello critico.

Sequenza sismica dei Monti

Iblei – Mar Ionio

|

Figura 22: Grafici della sequenza sismica dei Monti

Iblei-Mar Ionio.

|

La

sezione sismologica mostra uno strato sismogenetico che si spinge fino alla

profondità di 40 km. Dalla distribuzione ipocentrale è possibile individuare una superficie efficace

alla profondità di 10 km, e una seconda superficie più irregolare a 20-25 km

circa. La magnitudo rispetto alla profondità sembra abbastanza regolare, con

eventi di bassa energia (magnitudo inferiore a 3,5 ML). I terremoti di maggiore

energia si sono sviluppati a maggiori profondità, circa 45 km, come l'evento di

magnitudo 4,1 Mw.

Considerazioni: il grafico del

numero mensile di eventi mostra dal mese di

gennaio una diminuzione progressiva dei valori, mentre quelli di magnitudo sono

aumentati.

Tali

elementi fanno ipotizzare una riattivazione della fase di rilascio di energia,

destinata a produrre un picco di magnitudo maggiore (ora assente) nella

struttura evolutiva della sequenza.

Il

livello critico da superare in questa fase di rilascio di energia è quello di

4.2 ML. La magnitudo massima dinamica dell’area è superiore a 5.0 Mw.

Conclusioni

I

risultati ottenuti, dalle analisi eseguite sui grafici elaborati consentono di

avere un quadro sismico abbastanza soddisfacente delle aree analizzate.

In particolare, la

struttura evolutiva delle sequenze mostra come alcune, nel corso del 2014 sono

state molto attive rispetto ad altre (alcune sono rimaste in quiescenza per

brevi periodi). Si nota come per l’Italia settentrionale e centrale, i cicli di

rilascio di energia che si sono attivati hanno prodotto, dopo l’evento più

energetico, molte scosse di assestamento, mentre nell’Italia meridionale, gli

eventi più energetici sono stati seguiti da poche scosse di assestamento. In

alcune aree, la fase di assestamento non è stata caratterizzata da nessun aftershock

di magnitudo più elevata. Un altro aspetto riscontrato in molte sequenze

sismiche è la diminuzione della pendenza della curva cumulata delle distanze

epicentrali (focalizzatine degli epicentri) prima degli eventi più energetici. Questo

“appiattimento” della curva può essere utilizzata in via preliminare per

seguire l’evoluzione della sequenza sismica e per avere maggiori informazioni

su ciò che sta accadendo o può accadere nell’area analizzata.

Bibliografia

Balocchi P. (2011); Modello Sismotettonico delle strutture profonde dell'Appennino settentrionale. GeoResearch Center Italy - GeoBlog, 3 (2011), ISSN: 2240-7847. Consultabile all’indirizzo internet: http://georcit.blogspot.com/2011/06/modello-sismotettonico-delle-strutture_16.html.

Balocchi P. (2012a); Terremoti,

perché la Pianura Padana è sismica? Intervista a Paolo Balocchi esperto in

sismotettonica. Intervista rilasciata a Giampiero Petrucci, MeteoWeb del 25

luglio 2012. Consultabile all’indirizzo internet: http://www.meteoweb.eu/2012/07/terremoti-perche-la-pianura-padana-e-sismica-intervista-a-paolo-balocchi-esperto-di-sismotettonica/145499/

Balocchi P. (2012b); Terremoti in Calabria, la sequenza sismica del Pollino: tettonica e

sismicità dell’area. MeteoWeb del 13

novembre 2012. Consultabile all’indirizzo

internet: http://www.meteoweb.eu/2012/11/terremoti-in-calabria-la-sequenza-sismica-del-pollino-tettonica-e-sismicita-dellarea/163552/

Balocchi P., Bonetti S., Lupoli F.C. (2014); Sequenza sismica e

sismotettonica dell’alta Val Tiberina-Gubbio (Umbria). GeoResearch Center Italy - GeoBlog, 1 (2014),

ISSN: 2240-7847. Consultabile all'indirizzo internet: http://georcit.blogspot.it/2014/03/sequenza-sismica-e-sismotettonica.html.

Balocchi P., Lupoli F.C. (2015);

Il nuovo cluster del 2014 dell'alta val Tiberina-gubbio (Umbria).

GeoResearch Center Italy - GeoBlog, 3 (2015), ISSN: 2240-7847. Consultabile

all'indirizzo internet: http://georcit.blogspot.it/2015/02/il-nuovo-cluster-del-2014-dellalta-val.html.

Balocchi P., Riga G. (2013); Sismotettonica della sequenza sismica della

Garfagnana e Lunigiana (Appennino Tosco-Emiliano). GeoResearch Center Italy - GeoBlog, pub n°

2(2013), ISSN: 2240-7847. Consultabile all'indirizzo internet:http://georcit.blogspot.it/2013/08/sismotettonica-delle-sequenze-sismiche.html.

Balocchi P., Santagata T. (2012); Sismotettonica della sequenza sismica dell'Emilia del Maggio e Giugno 2012 (Pianura Padana Emiliana). GeoResearch Center Italy - GeoBlog, pub n° 4(2012), ISSN: 2240-7847. Consultabile all’indirizzo internet: http://georcit.blogspot.it/2012/07/sismotettonica-della-sequenza-sismica.html.

Boccaletti M., Calamita F., Viandante M.G. (2005); La Neo-Catena litosferica appenninica

nata a partire dal Pliocene inferiore come espressione della convergenza Africa-Europa. Boll. Soc.

Geol. It., 124 (2005), 87-105

Boccaletti M., Colli M., Eva C., Ferrari G., Giglia G., Lazarotto A.,

Merlanti F., Nicolich R., Papani G.,

Postpischl D. (1985); Considerations on

the seismotectonics of

the Nothern Apennines. Tectonophysics, 117, pp. 7-38.

Doglioni C. (1991); A

proposal for the

kinematics modelling of

W-dipping subductions –

possible applications of the Thyrrenian – Apennines system.Terra

Nova, 3, pp. 423-434.

Doglioni C., Carminati E., Cuffaro M., Scrocca D. (2007); Subduction

kinematics and dynamic constraints. Earth Sci. Rev. 83,

125–175.

INGV (2014); Italian Seismological Instrumental and parametric database (ISIDe). Aggiornato al 2014. Consultabile all’indirizzo internet: http://iside.rm.ingv.it.

Meletti C., Valensise G. (2004); Zonazione sismogenetica ZS9 – App. 2 al

rapporto conclusivo. GNDT. Consultabile all’indirizzo internet: http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/App2.pdf.

Mirabella F., Lupattelli A., Barchi M., Stucchi E., Ciaccio M.G. (2007); Un contributo strutturale

all'individuazione dello spessore dello strato sismogenetico in Appennino

Settentrionale. Rend. Soc. Geol.

It., 4, pp. 265-267.

Petrucci G., Balocchi P.

(2013); Terremoti: tettonica, sismicità e

rischi di Garfagnana e Versilia. MeteoWeb del 28 gennaio 2013. Consultabile

all’indirizzo internet: http://www.meteoweb.eu/2013/01/terremoti-tettonica-sismicita-e-rischi-di-garfagnana-e-versilia/181267/.

Riga G. (2013); Bombe

sismiche. Earthquake Prediction – Previsione dei Terremoti. Consultabile

all'indirizzo internet: http://rigagiulio.blogspot.it/2013/04/bombe-sismiche-sicuramente-di-recente.html.

Riga G., Balocchi P. (2014a); Bollettino sismico 2013. GeoResearch Center

Italy - GeoBlog, 2 (2014), ISSN: 2240-7847. Consultabile all'indirizzo internet: http://georcit.blogspot.it/2014/03/bollettino-sismico-2013.html.

Riga G., Balocchi P. (2014b); Sequenza sismica di Gubbio-Adriatico centro settentrionale. Analisi di

medio periodo. Earthquake Prediction – Previsione dei Terremoti.

Consultabile all'indirizzo internet: http://rigagiulio.blogspot.it/2014/03/sequenza-sismica-di-gubbio-adriatico.html.

Riguzzi F., Panza G., Varga P., Doglioni C. (2010); Can Earth's

rotation and tidal despinning drive plate tectonics? Tectonophysics, 484, pp. 60-73

Stucchi M., Akinci A., Faccioli E.,

Gasperini P., Malagnini L., Meletti C., Montaldo V., Valensise G. (2004); Redazione della mappa di pericolosità

sismica. Rapporto conclusivo (bozza). INGV. Consultabile all’indirizzo

internet: http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/rapporto_conclusivo.pdf.

USGS (2014); NEIC Search Earthquake

Archives. Earthquake database. Aggiornato al 2014. Consultabile all’indirizzo internet:

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/.

Nessun commento:

Posta un commento