Paolo Balocchi (1), Tommaso Santagata (2)

Riassunto: Lo studio seguente riguarda l'analisi degli eventi sismici

avvenuti nel periodo tra Maggio e Giugno 2012 che hanno colpito maggiormente i

territori della Pianura Padana Emiliana. Nel contesto vengono

descritte le principali strutture, tra cui la dorsale Ferrarese che viene

coinvolta negli eventi che si sono verificati, illustrando inoltre il modello

di tettonica attuale. L'analisi degli eventi è stata effettuata mediante la

raccolta dati dal Catalogo ISIDe (INGV) ed ha portato alla distinzione di tre

differenti sequenze sismiche di cui la prima del 20 Maggio (Finale Emilia, Ml=5,9),

la seconda il 29 Maggio (Medolla, Ml=5,8) e la terza del 03 Giugno (Novi di Modena, Ml=5,1). La distribuzione degli ipocentri, ricavata mediante

una suddivisione in classi di profondità degli eventi, evidenzia due fasce

distinte entrambe in direzione W-E, di cui la fascia più a nord mostra sismi con

profondità minori di 10 km, mentre nella fascia più a sud gli eventi hanno

prevalentemente profondità ipocentrali maggiori di 10 km. Tramite i meccanismi

focali è stato possibile interpretare il tipo di rottura, dovuta a faglie

inverse con una direzione di massima compressione orizzontale media N-S, ed un

solo evento che presenta rottura per faglia normale con allungamento massimo

orizzontale in direzione N-S. I dati raccolti hanno portato alla definizione di

un modello sismotettonico, distinguendo due strutture sismogenetiche rappresentate

da due thrust che hanno generato le

tre sequenze sismiche del 20 e 29 Maggio e del 03 Giugno 2012.

(1) Geologo del GeoResearch Center Italy – GeoBlog (sito internet: www.georcit.blogspot.com; mail: georcit@gmail.com).

________________________________________

GeoResearch Center Italy - GeoBlog, pub. n° 4 (2012), ISSN: 2240-7847.

Introduzione

L’area che

comprende al suo interno le due sequenze sismiche oggetto del seguente studio è

tettonicamente rappresentata da

strutture quali sistemi di thrusts ad

embrice ciechi ricoperti dai depositi alluvionali presenti su gran parte di

tutta la Pianura Padana,

mentre a scala regionale il territorio è tettonicamente caratterizzato dalla collisione tra la placca

sovrascorrente Europea e quella sottoscorrente Adria (un frammento di quella

Africana), che porta alla formazione di un piano di subduzione inclinato di

65°-70° e immersione a SW. Tale piano di subduzione, in relazione alla placca

sovrascorrente, potrebbe considerarsi una struttura sismogenetica alla scala

regionale, e quindi essere in grado di generare le sequenze sismiche i cui mainshock sono rappresentati dai tre

eventi di massimo magnitudo del 20-25 Maggio e 3 Giugno 2012.

Lo studio di seguito riportato ha come obiettivo quello di

analizzare le sequenze sismiche ed esaminare le strutture tettoniche coinvolte

negli eventi per arrivare alla definizione di un modello sismotettonico.

Inquadramento tettonico regionale

L’Appennino

settentrionale è una catena a falde

(Elter, 1960; Reutter, Groscurth, 1978) facente parte

del sistema alpino, formatosi durante il Terziario in seguito alla collisione

tra due blocchi continentali rappresentati dalla zolla Europea e dalla

microplacca Adria, inizialmente connessa alla zolla Africana (Boccaletti e al., 1971; Boccaletti,

Guazzane, 1972).

L’edificio appenninico è

costituito da una pila di unità tettoniche riferibili a tre principali domini :

il Dominio Ligure, i cui sedimenti si sono deposti originariamente su crosta

oceanica (Liguri s.l., Auctt.), il Dominio Subligure, sviluppatosi sulla

crosta assottigliata africana adiacente alla zolla oceanica, il Dominio

Tosco-Umbro-Marchigiano, rappresentato da successioni del margine continentale

dell’Adria la cui età inizia a partire dal Triassico. Durante la storia

tettonica della catena appenninica le diverse unità appartenenti a domini

differenti si sono impilate formando dei cunei orogenetici che si estendono al

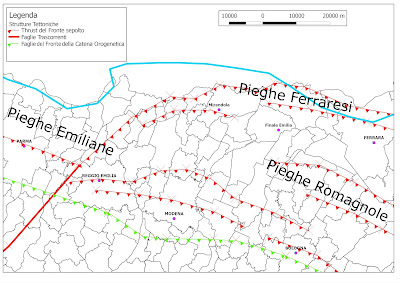

di sotto dei depositi della Pianura Padana. Tali strutture, per l’area oggetto

dello studio, sono all’interno della zona di Buried Belt (fig. 1) (Bartolini

e el., 1983; Boccaletti e al., 1985; Balocchi,

2011) caratterizzata dalle strutture tettoniche dei sistemi di thrusts ad embrice ciechi (Pieri, Groppi, 1981), a causa del loro

seppellimento al di sotto dei depositi alluvionali della Pianura Padana (fig.

2). Si possono distinguere differenti gruppi arcuati di strutture a pieghe

denominate anche dorsali e limitate al letto dai sistemi di thrust (fig. 1): le pieghe Emiliane, quelle

Ferraresi e le pieghe Adriatiche-Romagnole.

|

Figura 1: Schema tettonico

della bassa

Pianura Padana Emiliana. |

L’arco delle pieghe Emiliane

ha una larghezza di circa 25-35

km ed è rappresentata da una successione di thrust ciechi disposti ad embrice. Il

piegamento risale al Pliocene ed è attivo nel Quaternario. L’arco delle pieghe

Ferraresi e Adriatiche-Romagnole sono formate da due distinti thrusts ciechi e anch’essi ad embrice:

internamente la piega Romagnola ed esternamente quella Ferrarese, sono separate

da un thrust principale asimmetrico

con vergenza Nord-Est. Il margine esterno settentrionale del Buried Belt è marcato da un gruppo di thrusts ciechi denominati Esternal Thrust Front (ETF) che

corrispondono alle faglie di sovrascorrimento frontali di letto delle pieghe

emiliane, Ferraresi e Romagnole.

Le pieghe Ferraresi denominate anche “dorsale Ferrarase” è

rappresentata dagli alti strutturali di Finale Emilia-Mirandola-Novi di Modena e

quello di Bondeno-Ferrara (fig. 2). Nel Database

delle sorgenti sismiche individuali (Basili

e al., 2008; DISS Working Group, 2010), i due alti strutturali fanno

parte, rispettivamente delle sorgenti composite Poggio Rusco-Migliarino e

Novi-Poggio Renatico.

|

| Figura 2: Sezione geologica tra Modena e Mirandola (da: Boccaletti e al., 2004). |

La “dorsale Ferrarese” giunge

molto vicino alla superficie topografica e si ipotizza un’attività

tardo-pleistocenica (Boccaletti e al., 2004a).

Lo

studio di dettaglio delle strutture sepolte della Pianura Padana è possibile

soprattutto grazie all’interpretazione dei profili sismici, da cui si è

ricavato anche l’assetto stratigrafico della Pianura Padana (Agip, 1982; Ricci Lucchi e al.,

1982; Preti, 1999). Tali studi

mettono in evidenza come la base dell’Olocene risulta in rapido approfondimento

definendo quasi una scarpata, nel settore del margine compreso tra Reggio

Emilia e la valle del Reno (Boccaletti

e al., 2004a).

| |

| Figura 3: Modello della subduzione della placca Adria al di sotto della placca Europea, con il relativo edificio appenninico. |

Il modello tettonico attuale (fig. 3) che spiega la

struttura dell’edificio appenninico è quello della tettonica a placche con un

piano di subduzione inclinato di 65°-70° circa e immerge verso SW, al di sotto della

catena (Malinverno, Ryan, 1986; Carminati e al., 1999; Doglioni e al., 1991; Riguzzi e al.,

2010; Balocchi, 2011; Balocchi, Santagata, 2012). I dati GPS e la sismicità strumentale (Chiarabba e al.,

2005; Altamimi e al.,

2007; Crespi e al.,

2007; Doglioni e al., 2007;

Riguzzi e al., 2010) testimoniano chiaramente, che l’attività

tettonica degli ultimi anni è probabilmente dovuta al sovrascorrimento

associato al fronte appenninico nelle strutture sepolte al di sotto dei

depositi della Pianura Padana e nel Mar Adriatico centro settentrionale, fino a

nord del lineamento delle Tremiti (de

Alteriis, 1995; Scrocca, 2006).

I meccanismi focali disponibili e altri indicatori del campo di stress attivo

mettono in evidenza la presenza di un campo di stress compressivo

sia sul fronte sepolto della catena (Dorsale Emiliana, Ferrarese e Romagnola),

sia sul fronte pedeappenninico, entrambe associati a zone di trasferimento

della deformazione con componenti trascorrenti lungo tutta la parte frontale

sepolta del prisma d’accrezione Appenninico (Carminati e al.,

1999; Boccaletti e al.,

2004a; 2004b; Montone e al., 2004; Scrocca, 2006).

Sismologia

Per descrivere la sismicità della

Pianura Padana Emiliana, si è fatto riferimento al "Catalogo ISIDe"

dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV, 2012a), prendendo in considerazione tutti gli eventi

sismici, compresi entro un’area rettangolare che comprende la zona interessata

dai principali eventi simici del 20 Maggio 2012 e successivi.

Gli eventi sismici che hanno

colpito la Pianura

Padana Emiliana mostrano la presenza di tre sequenze sismiche

(fig. 4). La prima sequenza del 20 Maggio ha inizio il 19 Maggio 2012 con un

evento “premonitore” di Ml=4,1 e successivamente si sono avute tre eventi

sismici forti, il mainshock di Ml=5,9 e i due

eventi successivi di Ml=5,1. La seconda sequenza del 29 Maggio ha inizio con un

mainshock di Ml=5,8 e i successivi

eventi di Ml=5,3 e Ml=5,1. Mentre la terza sequenza del 03 Giugno ha inizio con

un mainshock di Ml=5,1. Tutte e tre

le sequenze (fig. 4) hanno mostrato numerosi aftershocks di magnitudo variabile decrescenti in numero e

intensità, durante i giorni subito successivi ai mainshock.

|

Figura 5: Grafico del numero

dei terremoti giornaliero degli eventi sismici

inerenti alle sequenze sismiche

della Bassa Pianura Emiliana.

|

Il numero di eventi sismici in

relazione al tempo, mostra un andamento tipico a “dente di sega” (fig. 5), con un

picco di crescita in corrispondenza dei mainshocks,

da 102 eventi del 20 Maggio a 170 eventi in 29 Maggio, per poi calare

progressivamente con 72 eventi il 03 Giugno, fino ad una situazione stazionaria

con la formazione di una “coda sismica” dal 06 Giugno in poi.

Dalla distribuzione epicentrale (fig. 6), ricavata suddividendo gli eventi sismici con magnitudo locale maggiore e uguale a 2,0 in classi di magnitudo (Balocchi 2011; Balocchi, Santagata 2012), si mette in evidenza come le sequenze hanno una distribuzione lungo una fascia ben definita e orientata in direzione W-E. E’ da notare anche una migrazione degli epicentri (fig. 7) relativi agli eventi con Ml>5,0 a partire dalla prima sequenza del 20 Maggio con mainschock nel Comune di Finale Emilia e che mostra una migrazione progressiva degli epicentri dei successivi terremoti in direzione Est interessando i comuni di Bondeno e Vigarano Mainarda. Per la seconda sequenza del 29 Maggio il mainschock cade all’interno del comune di Medolla e progressivamente si ha una migrazione degli epicentri verso Ovest, interessando i comuni di S. Posidonio e Novi di Modena. L’epicentro del mainschock della terza sequenza cade all’interno del Comune di Novi di Modena.

Per quanto riguarda la

distribuzione ipocentrale (fig. 8), ricavata dividendo gli ipocentri secondo

classi di profondità (Balocchi

2011; Balocchi, Santagata, 2012),

la maggior parte degli ipocentri con profondità 0-10 km sono concentrati

secondo una fascia in direzione W-E che attraversa i comuni di Novi di

Modena-Mirandola-Bondeno. Una fascia più a sud con ipocentri di profondità

compresa tra 10-35 km,

sempre in direzione W-E attraversa i comuni di Carpi-San

Prospero-Crevalcore-Cento. Tale distribuzione ipocentrale mostra un netto

approfondimento progressivo degli ipocentri andando da Nord verso Sud.

Dalla sezione sismologica (fig. 9)

si notano delle concentrazioni massime di ipocentri alle profondità di 5 km e 10 km. Tali superfici

leggermente inclinate verso sud rappresentano dei piani di scollamento basale

dei cunei orogenetici (Meletti e al., 2004; Balocchi, 2011). Inoltre si nota come la concentrazione

massima di ipocentri è compresa tra le due superfici efficaci, dalla profondità

di 5 km a

quella di 10 km.

I meccanismi focali dei principali

terremoti (Sconamiglio e al., 2009; INGV, 2012b) evidenziano

una distribuzione grossomodo ad arco con la concavità rivolta verso sud. La rottura

è dovuta a faglie inverse (fig. 10) con una direzione di massima compressione

orizzontale media N-S, e solo un meccanismo evidenzia una rottura per faglia

normale con una direzione di massimo allungamento orizzontale N-S.

Sismotettonica

Le sequenze sismiche che hanno

interessato la

Pianura Emiliana, considerando un quadro sismotettonico alla

scala regionale, si collocano entro la fascia sismotettonica definita da

diversi autori come Buried

Belt (fig. 1)(Bartolini a el., 1983; Boccaletti e al., 1985; Balocchi,

2011), con eventi

sismici che mostrano una variabilità sia nella magnitudo sia nella profondità.

|

| Figura 6: Schema sismotettonico della distribuzione degli epicentri suddivisi in classi di magnitudo. |

La distribuzione epicentrale delle

sequenze sismiche (fig. 6), in relazione alle strutture tettoniche, è collocata

all’interno di una fascia con direzione W-E e longitudinale alle principali

strutture sepolte della Dorsale Ferrarese. Più precisamente, in corrispondenza

dell’alto di Bondeno-Ferrara si è sviluppata la prima sequenza con i mainschocks del 20 Maggio e in

corrispondenza dell’alto di Finale Emilia-Mirandola (che prosegue verso ovest fino al

comune di Novi di Modena) si è sviluppata la seconda sequenza con i mainschocks del 29 Maggio e la terza sequenza

con il mainschock del 03 Giungo. In

base alla distribuzione degli eventi sismici in corrispondenza delle due

strutture è possibile parlare di tre sequenze sismotettoniche (Balocchi, Santagata, 2012).

|

Figura 7: Schema sismotettonico della distribuzione

degli epicentri con Ml maggiore a 5,0

e suddivisi

secondo le tre sequenze sismiche

del 20 Maggio, 29

Maggio e 3 Giugno 2012. |

La profondità degli ipocentri (fig.

8) mostra un progressivo aumento con il procedere da nord con ipocentri

superficiali della classe di profondità 0-5 km e verso sud dove gli eventi sono più

profondi, compresi entro la classe di profondità 15-35 km. Inoltre sembra ben

chiaro come molti degli eventi sismici siano concentrati lungo delle “superfici

efficaci” individuate alla profondità di 5 e 10 km circa (Meletti e al., 2004; Riguzzi e al., 2010; Balocchi, 2011). Dalla sezione sismologica è stato possibile

identificare le due superfici efficaci (Meletti

e al., 2004; Balocchi, 2011) e i thrust

frontali (fig. 9) responsabili delle sequenze sismotettoniche (intesa come

l’insieme di più eventi sismici generati dalla medesima struttura tettonica, in

Balocchi, Santagata, 2012) che

hanno interessato la Pianura Padana

Emiliana.

|

Figura 8: Schema sismotettonico della distribuzione

degli ipocentri suddivisi in classi di profondità. |

Dai meccanismi focali si evince

come le spinte tettoniche mostrano una direzione media dell’asse di massima

compressione orientato N-S (fig. 10), e che tali stress sono collocati in prossimità delle strutture dei thrust sepolti al di sotto dei depositi

alluvionali della Pianura Padana. Lo stress

tettonico ha riattivato i thrust

frontali che si trovano al di sotto dell’alto di Bondeno-Ferrara per la prima

sequenza e dell’alto di Finale Emilia-Mirandola-Novi di Modena per la seconda e terza sequenza,

portando l’intera area in un regime di compressione in direzione N-S e ad una

estensione in direzione verticale, evidenziato dagli effetti co-sismici come

l’intensa fessurazione del suolo e il suo sollevamento di circa 11 cm (INGV, 2012c).

Analizzando invece gli eventi

sismici con Ml>5 delle tre sequenze in relazione alle strutture tettoniche e

ai tempi in cui sono avvenuti i terremoti, si nota una migrazione degli

epicentri in entrambe le sequenze (fig. 7). La prima sequenza con mainschock del 20 Maggio 2012 alle ore

02:03:52 UCT (04:03:52 italiane) con Ml=5,9 è avvenuto con epicentro nel comune

di Finale Emilia e gli eventi successivi con Ml>5,0 mostrano una migrazione

progressiva in direzione Est. Tali eventi si collocano in corrispondenza del thrust posto alla base dell’alto di

Bondeno-Ferrara con una direzione WNW-ESE e una immersione in direzione sud.

La seconda sequenza con mainschock del 29 Maggio 2012 alle ore

07:00:03 UTC (09:00:03 italiane) con Ml=5,8 è avvenuta con epicentro nel comune

di Medolla e gli eventi successivi con Ml>5,0 mostrano una migrazione

progressiva in direzione ovest. Tali eventi si collocano in corrispondenza del thrust posto alla base dell’alto di Finale

Emilia-Mirandola-Novi di Modena, con una direzione W-E e una immersione verso sud.

Conclusioni

Lo studio

sismotettonico dell’area emiliana colpita dal terremoto del 20 Maggio 2012 e

del 29 Maggio 2012 ha

portato a definire un modello sismotettonico relativamente alle due sequenze

sismotettoniche che sono state generate da due strutture sismogenetiche,

entrambe appartenenti alla Dorsale Ferrarese.

|

Figura 10: Schema sismotettonico della distribuzione

dello stress tettonico attivo,

ricavato dai meccanismi

focali dei principali eventi sismici. |

Analizzando la

distribuzione degli epicentri ed ipocentri (fig. 6 e 8), è chiaro come gli

eventi sismici principali e i successivi assestamenti si collocano all’interno

di un’ampia fascia con asse longitudinale in direzione W-E. Tale fascia è

ampiamente correlabile alla struttura tettonica denominate “Dorsale Ferrarese”,

rappresentata da una anticlinale limitata alla base da sistemi di faglie di thrusts che hanno generato le sequenze sismotettoniche

emiliane. Dai meccanismi focali è stato possibile definire la cinematica

inversa e la direzione dell’asse di massima compressione orizzontale N-S.

Tale superficie di

scorrimento inverso, deducibile dallo studio dei meccanismi focali è

rappresentata da due strutture sismogenetiche:

1. Struttura

sismogenetica Bondeno-Ferrara: thrust

con direzione WNW-ESE inclinata verso sud, responsabile della genesi della prima

sequenza sismica del 20 Maggio;

2. Struttura

sismogenetica Finale Emilia-Mirandola-Novi di Modena: thrust con una direzione W-E e inclinazione verso sud, responsabile

della genesi della seconda sequenza sismica del 29 Maggio e terza sequenza

sismica del 3 Giugno.

A causa di un aumento dello

stress tettonico, le due strutture

sismogenetiche Bondeno-Ferrara e Finale Emilia-Mirandola-Novi di Modena, hanno accomodato la deformazione portando ad

un accorciamento dell’area in direzione N-S e ad una estensione di circa 11 cm in direzione verticale

(INGV, 2012c), ben visibile in superficie anche dagli effetti co-sismici,

rappresentati dalle fenditure del terreno.

Lo studio degli eventi

sismici con Ml>5,0 ha

definito una cronologia sismotettonica degli eventi in relazione alle strutture

tettoniche. Infatti attraverso il modello della migrazione degli epicentri, già

descritta da altri autori (Stein e al., 1996; 1997), è possibile spiegare

il processo di riattivazione delle strutture, avvenuta in tempi successivi ai mainshock.

L’attivazione della prima

sequenza sismica con un evento di Ml=5,9 ha visto subito dopo la migrazione

degli epicentri di forti terremoti in direzione est, e successivamente si è

attivata la seconda sequenza sismica, anch’essa con un evento di Ml=5,8 e

subito dopo la migrazione degli epicentri di forti terremoti in direzione ovest.

Tale meccanismo può essere messo in relazione ad un movimento delle due

strutture sismogenetiche avvenuto in tempi diversi e successivi. La

riattivazione è avvenuta a partire da un punto centrale (mainshock del 20 Maggio) e la deformazione tettonica dell’area è progressivamente

andata verso est, dove è stata accomodata dalla struttura tettonica

Bondeno-Ferrara. Il blocco orientale si è venuto a trovare in una situazione di

instabilità tettonica e solo dopo una decina di giorni anche quell’area ha

accomodato la deformazione con l’attivazione della struttura Finale

Emilia-Mirandola-Novi di Modena, generando la seconda sequenza sismica del 29 Maggio

e la terza sequenza. Anche analizzando gli ipocentri dei meccanismi focali, si

nota come le strutture sismogenetiche riattivate sono quelle profonde (dai 5 km ai 10 km circa), inizialmente si

sono attivati i thrust frontali sepolti

e solo dopo le due superfici efficaci (Meletti

e al., 2004; Balocchi, 2011), poste ad una profondità di 5km e 10 km circa. La riattivazione

delle superfici efficaci è servita per accomodare la deformazione tettonica

accumulata in precedenza e riequilibrare l’area sottoposta a forti stress tettonici.

La struttura tettonica

Finale

Emilia-Mirandola-Novi di Modena ha giocato un ruolo distensivo con una

direzione di massima estensione orizzontale N-S, che è messa in evidenza

dall’unico meccanismo focale per faglia normale. L’evento estensivo potrebbe

essere messo in relazione ad un collasso gravitativo (Artoni e al.,

2006; Gutscher e al., 2008; Handy e al., 2010),

causata dall’instabilità del cuneo orogenetico sottoposto al peso dei sedimenti

sovrastanti. Tale fase è successiva alla precedente fase compressiva che ha

portato all’innalzamento della Dorsale Ferrarese.

Bibliografia

Agip (1982);

Lessico delle Formazioni del bacino padano. In: Cremonini G., Ricci Lucchi F.;

“Guida alla Geologia del margine appenninico-padano”. Guide Geologiche

Regionali, Soc. Geol. It., pp. 205-247.

Altamimi, Z., Collilieux, X., Legrand, J., Garayt, B.,

Boucher, C. (2007); A new

release of the International Terrestrial Reference Frame based on time series

of station positions and Earth Orientation Parameters. J. Geophys. Res.

112.

Artoni A.,

Bernini M., Vescovi P., Lorenzi U., Missorini E. (2006); Estensione alla sommità del cuneo orogenetico appenninico: contatti tettonici

elisionali nella Successione epiligure di M. Barigazzo (Appennino

settentrionale, prov. di Parma). Rend. Soc. Geol. It., 2, pp. 69-72

Balocchi P. (2011);

Modello Sismotettonico delle strutture profonde dell'Appennino

settentrionale. GeoResearch Center Italy - GeoBlog, pub n° 3(2011), ISSN: 2240-7847.

Consultabile all’indirizzo internet: http://georcit.blogspot.com/2011/06/modello-sismotettonico-delle-strutture_16.html.

Balocchi P.,

Santagata T. (2012); Considerazioni sismotettoniche

inerenti alle sequenze sismiche di Reggio Emilia e Parma del Gennaio 2012

(Appennino Settentrionale). GeoResearch Center Italy - GeoBlog, pub n° 3(2012), ISSN: 2240-7847. Consultabile

all’indirizzo internet: http://www.georcit.blogspot.it/2012/03/considerazioni-sismotettoniche-inerente.html.

Bartolini

C., Bernini M., Carloni G.C., Castaldini P., Costantini A., Federicci P.R.,

Francavilla F., Gasperi G., Lazzarotto G., Mazzanti A., Papani G., Pranzini G.,

Rau A., Sandrelli F., Vercesi P.L. (1983); Carta neotettonica

dell’Appennino settentrionale. Note

illustrative. Boll. Soc. Geol. It..

Basili R., G. Valensise, P. Vannoli, P. Burrato, U.

Fracassi, S. Mariano, M.M. Tiberti, E. Boschi (2008); The Database of Individual

Seismogenic Sources (DISS), version 3: summarizing 20 years of research on Italy's

earthquake geology. Tectonophysics, doi:10.1016/j.tecto.2007.04.014

Boccaletti

M., Bonini M., Corti G., Gasperini P., Martelli L., Piccardi L., Severi P.,

Vannucci P. (2004a); Note

illustrative alla Carta Sismotettonica della regione Emilia – Romagna alla

scala 1:250.000. Regione Emilia – Romagna, C.N.R., Firenze. S.EL.CA.

FIRENZE.

Boccaletti

M., Bonini M., Corti G., Gasperini P., Martelli L., Piccardi L., Severi P.,

Vannucci P. (2004b); Carta

Sismotettonica della regione Emilia – Romagna alla scala 1:250.000. Regione

Emilia – Romagna, C.N.R., Firenze. S.EL.CA. FIRENZE.

Boccaletti

M., Coli M., Eva C., Ferrari G., Giglia G., Lazzatotto A., Merlanti F.,

Nicolich R., Papani G., Postpischl D. (1985); Considerations on the

seismotectonics of the Nothern Apennines. Tectonophysics, 117, pp. 7-38.

Boccaletti M., Elter P., Guazzone G. (1971); Plate tecttonic models for the

denvelopment of the Western Alp and Northern Apennines.

Nature, Phys. Sc., 234, pp. 108-111.

Boccaletti

M., Guazzone G. (1972);

Gli archi appenninici, il Mar Ligure ed

il Tirreno nel quadro della tettonica dei bacini marginali retroarco. Mem.

Soc. Geol. It., 11, pp. 201-216.

Carminati E., Giunchi C., Argnani A., Sabadini R. & Fernandez M.

(1999); Plio-Quaternary vertical motion of the Northern

Apennines: Insights for dynamic modeling. Tectonics, 18,

703-718.

Chiarabba C., Covane L., Di

Stefano R. (2005). A new view of Italian seismicity using 20 years of instrumental recordings. Tectonophysics, 395, pp. 251-268.

Crespi, M., Cuffaro, M., Doglioni, C., Giannone, F., Riguzzi, F. (2007);

Space geodesy validation of the global

lithospheric flow. Geophys.

J. Int. 168, 491–506.

de Alteriis G. (1995); Different foreland basins in Italy: examples from the central and southern Adriatic Sea. Tectonophysics, 252, pp. 349-373.

DISS Working Group (2010); Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), Version 3.1.1: A

compilation of potential sources for earthquakes larger than M 5.5 in Italy and surrounding areas. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 2010 - All rights

reserved. Consultabile all’indirizzo internet: http://diss.rm.ingv.it/diss/.

Doglioni C. (1991); A proposal

for the kinematic modeling of W-dipping subductions – possible applications of

the tyrrhenian – Apennines system. Terra Nova, 3, pp. 423-434.

Doglioni, C., Carminati, E.,

Cuffaro, M., Scrocca, D.

(2007). Subduction

kinematics and dynamic constraints. Earth Sci.

Rev. 83, 125–175.

Elter P.

(1960); I lineamenti tettonici dell’Appennino a NW delle

Apuane. Boll. Soc. Geol. It., 60, pp. 273-312.

Gutscher M.A., Dominguez S., Westbrook G.K., Gente P., Babonneau N.,

Mulder T., Gonthier E., Bartolome R., Luis J., Rosas F., Terrinha P., (2008); Tectonic shortening and

gravitational spreading in the Gulf

of Cadiz accretionary

wedge: Observations from multi-beam bathymetry and seismic profiling. Marine

and Petroleum Geology.

Handy M.R., Schmid S.M., Bousquet R., Kissling E.,

Bernoulli D. (2010); Reconcilling

plate-tectonic recostructions of Alpine Tethys with the geological-geophysical

record of spreading and subduction in the Alps.

Earth-Science Review, 102, pp. 121-158.

INGV (2012a), Italian

Seismological Instrumental and parametric database (ISIDe). Aggiornato

al 2012. Consultabile all’indirizzo internet: http://iside.rm.ingv.it.

INGV (2012b), Time Domain Moment Tensor (TDMT). Aggiornato al 2012. Consultabile

all’indirizzo internet: http://cnt.rm.ingv.it/tdmt.html.

INGV (2012c); Secondo

Report analisi dati SAR e modellazione della sorgente del terremoto

dell’Emilia. Consultabile all’indirizzo internet: http://www.ingv.it/primo-piano/comunicazione/2012/05200508/.

Malinverno A., Ryan W.B.F. (1986); Extension in the Thyrrenian Sea

and shortening in the Apennines as result of

arc migration driven by sinking of the lithosphere. Tectonics, 5, pp. 227-246.

Meletti C., Valensise G.

(2004); Zonazione sismogenetica ZS9 – App. 2 al rapporto

conclusivo. GNDT.

Consultabile all’indirizzo internet: http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/App2.pdf.

Montone P., Mariucci M.T., Pondrelli S., Amato A. (2004); An improbe stress map

for Italy and surrounding regions (central Mediterranean). J. Geophys. Res., 109.

Pieri M., Groppi G. (1981); Subsurface geological structure of the Po Plain (Italy). C.N.R., Prog. Fin. Geodinamica,

Publ. n. 914, pp. 1-13.

Preti D. (1999); Carta geologica di pianura dell’Emilia Romagna. Regione Emilia

Romagna, Servizio Cartografico Geologico, S.EL.CA., Firenze.

Reutter K. J., Groscurth J. (1978); The pile of nappes in the Northern Apennines, its unravelement and emplacement. In:

Cloos H., Roeder D., Schmit K.

(Eds); “Alps, Apennines,

Hellenides”. pp. 239-243. Schweizerbart, Stuttgart.

Ricci Lucchi

F., Colalongo M.L., Cremonini G., Gasperi G., Iaccarino S., Papani G., Raffi

I., Rio D. (1982); Evoluzione sedimentaria e paleogeografica

del margine appenninico. In: Cremonini G., Ricci Lucchi F.; “Guida alla

geologia del margine appennico-padano” Guide Geologiche Regionali, Soc. Geol.

It., pp. 17-46.

Riguzzi F., Panza G., Varga P., Doglioni C. (2010); Can

Earth's rotation and tidal despinning drive plate tectonics? Tectonophysics,

484, pp. 60-73.

Scognamiglio L., E. Tinti

E., Michelini A. (2009); Real-Time determination of seismic

moment tensor for Italian region. Bull. Seism. Soc. of Am., Vol. 99, No. 4,

pp. 2223-2242, doi:10.1785/0120080104.

Scrocca D.,

Carminati E., Doglioni C., Marcantoni D., (2006); Arretramento dello slab

adriatico e tettonica compressiva attiva nell’Appennino centro-settentrionale. Rend.

Soc. Geol. It., 2, pp.

180-181.

Stein R. S., Barka A. A., Dieterich J. H. (1997); Progressive failure on the North

Anatolian fault since 1939 by earthquake stress triggering. Geophysical

Journal International, 128, pp. 594-604.1:250 000

Stein R. S., Dieterich J. H., Barka A. A. (1996); Role of Stress Triggering in

earthquake migration on the North Anatolian fault. Phys. Chem.

Earth, 21, pp. 225-230.

Sembra un buon articolo, complimenti.

RispondiEliminaNon sarebbe una cattiva idea se lo si potesse scaricare come .pdf per stamparlo e leggerselo offline.

Come sempre caro Paolo un ottimo articolo, completo ed approfondito. I complimenti vanno ovviamente anche al coautore Tommaso.

RispondiElimina